남한산성과 북한산성

작성자 정보

- 삼둡 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 3,046 조회

- 목록

본문

100여 년 전 사라진 '북한산성 행궁'을 찾아서 | 서울시 - 내 손안에 서울 (seoul.go.kr)

https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2004488

북한산성을 수축한 숙종은 산성 내에 행궁을 설치하는 작업에 착수했다. 행궁이 완성되었음은 1712년(숙종 38) 6월 9일 “북한산성의 행궁의 영건당상(營建堂上) 이하를 모두 써서 들이라고 명하고 상을 내렸는데 차등이 있었다.”는 『숙종실록』의 기록에서 확인할 수 있다. 이에 앞서 1710년 10월 민진후는 “대개 북한산에 성을 쌓는 계책은 드는 비용이 비록 많다 하더라도, 행궁(行宮)과 창고를 반드시 아울러 설치하여야 합니다.”라는 논의에서 본격적으로 시작되었다.

노주석의 서울택리지 테마기행 <12> 산성 (사진첨부) > 새소식 > 열린마당 : 서울 한양도성 (seoul.go.kr)

1751년에 나온 영조의 ‘수성윤음’(守城綸音)은 봉건 전제군주의 폭탄선언이었다. 이제는 도성을 버리지 않겠다는 ‘도성수성론’(都城守城論)이 이 나라에서 처음으로 본격 거론된 것이다. 인조가 1637년 삼전도에서 청에 항복한 지 114년 만이고, 고종이 1896년 러시아공사관으로 옮기기 145년 전의 일이다. 사실 도성과 도성민은 방어의 대상이 아니었다. 외적이 침입해 도성에 접근하면 왕은 신속하게 피하는 것이 관례였다. 그 결과 임진왜란 때 왜군은 부산상륙 18일 만에, 병자호란 때 청군은 압록강을 건넌 지 5일 만에 한양도성을 손에 넣었다.

유사시 왕의 안전을 담보하고자 별도의 보장처(피신장소)를 여러 곳에 마련해 두는 것을 동양 병법의 전통으로 여겼다. 보호해야 할 대상은 오직 왕뿐이었다. 개성, 강화, 화성, 광주 등 4곳에 유수부(留守府)를 두어 중앙관서로 삼았다. 왕이 도성 밖 행차할 때 머물던 행궁이자 피신처였다. 이 중 북한산성과 남한산성은 강화도, 수원 화성과 더불어 외침에 대비한 농성 장소였다.

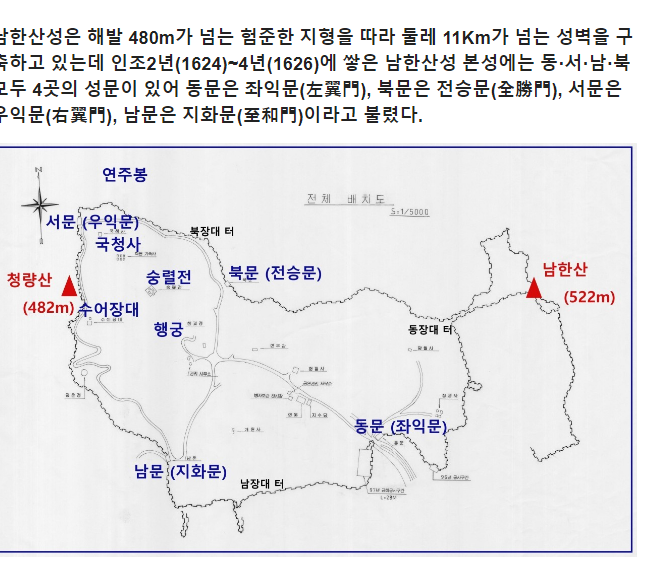

남한산성은 해발 480m가 넘는 험준한 지형을 따라 둘레 11Km가 넘는 성벽을 구축하고 있는데 인조2년(1624)~4년(1626)에 쌓은 남한산성 본성에는 동·서·남·북 모두 4곳의 성문이 있어 동문은 좌익문(左翼門), 북문은 전승문(全勝門), 서문은 우익문(右翼門), 남문은 지화문(至和門)이라고 불렸다.

관련자료

-

이전

-

다음작성일 2023.06.26 10:40